【ブログ】【不動産売却】古家付き土地を売るときにかかる費用を徹底解説

売るときにかかる費用で損しない方法を教えます!

「相続した実家を早く処分したいけど、売却費用が気になる」

親から相続した古家付の実家や、築30年以上で価値の下がったマイホームを早く手放したいけど、どんな売却費用がかかるのか分からない、といった悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

古家付土地を売却するときにかかる費用は、通常かかる費用に加え、場合によっては別の費用が必要になったり、税金がかかったりします。

そこでこの動画では、古家付土地を売却するときにかかる費用や税金の内容に加えて、損をしないための対策も解説します。わかりやすくポイントを押さえて紹介します

監修者情報 印南和行

(宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、一級建築士、一級建築施工管理技士、不動産コンサルティング技能士試験合格) 全国不動産売却安心取引協会 理事長。住宅専門チャンネル「YouTube不動産」が「わかりやすくて参考になる」と大好評でチャンネル登録者9万人、総視聴回数2100万回を超える(2023年5月1日現在)。著書に「プロ建築士が絶対しない家の建て方」(日本実業出版社)、「プロが教える資産価値を上げる住まいのメンテナンス」(週刊住宅新聞社)がある。

古家付土地を売ったときにかかる主な費用や税金には

1 仲介手数料

2 印紙税

3 登記費用

4 測量費用

5 譲渡所得税

の5つがあります。

このうち仲介手数料と印紙税はほとんどの場合で発生しますが、登記費用や測量費用、そして後から課税される譲渡所得税は、売却の内容次第でかかったりかからなかったりします。

ここで1つ1つ順を追って詳しく解説しますので、ご自分の売却でどの費用が発生するのか確認しておきましょう。

また、今回は、実際の例として、50歳になるサトウさんが築30年の実家を相続して、3000万円で売却した場合も想定してみます。

1 仲介手数料

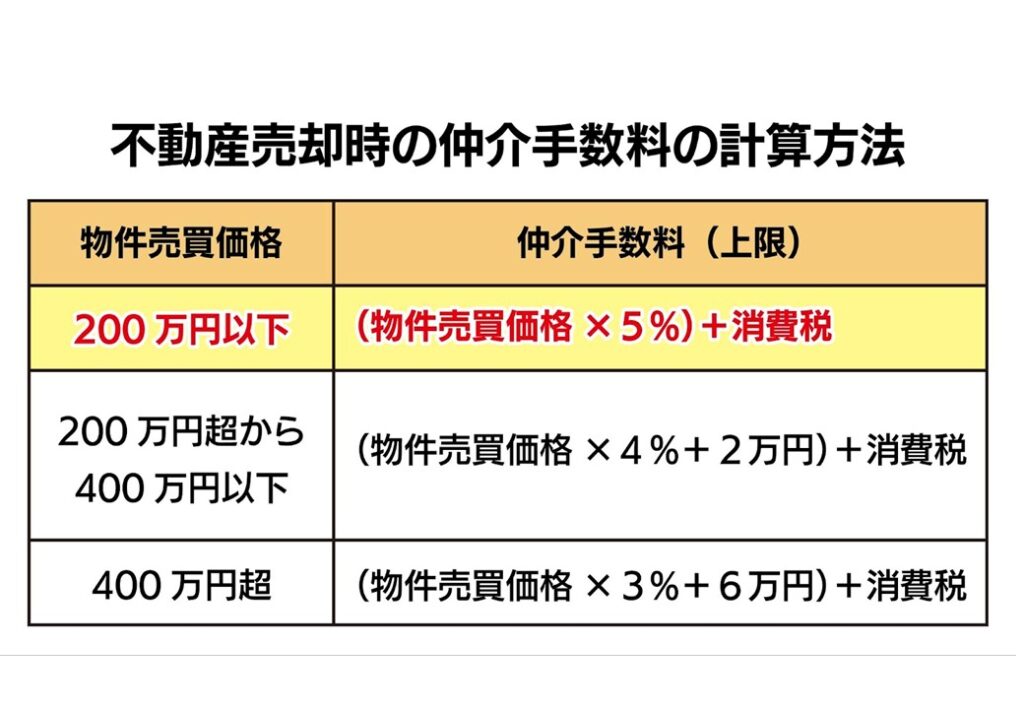

まず、不動産会社に売買の仲介を依頼すると必要になるのが「仲介手数料」です。仲介手数料は不動産会社に支払う成功報酬で、契約が成立した時点で支払いますが、宅地建物取引業法によって上限の金額が定められています。

売買価格に比例して金額が大きくなりますが、売買価格によって

・200万円以下の場合、契約金額の5%

・200万円超から400万円以下の場合、契約金額の4%+2万円

・400万円以上の場合、売買価格の3%+6万円

となり、消費税を加えた金額が仲介手数料の上限となります。

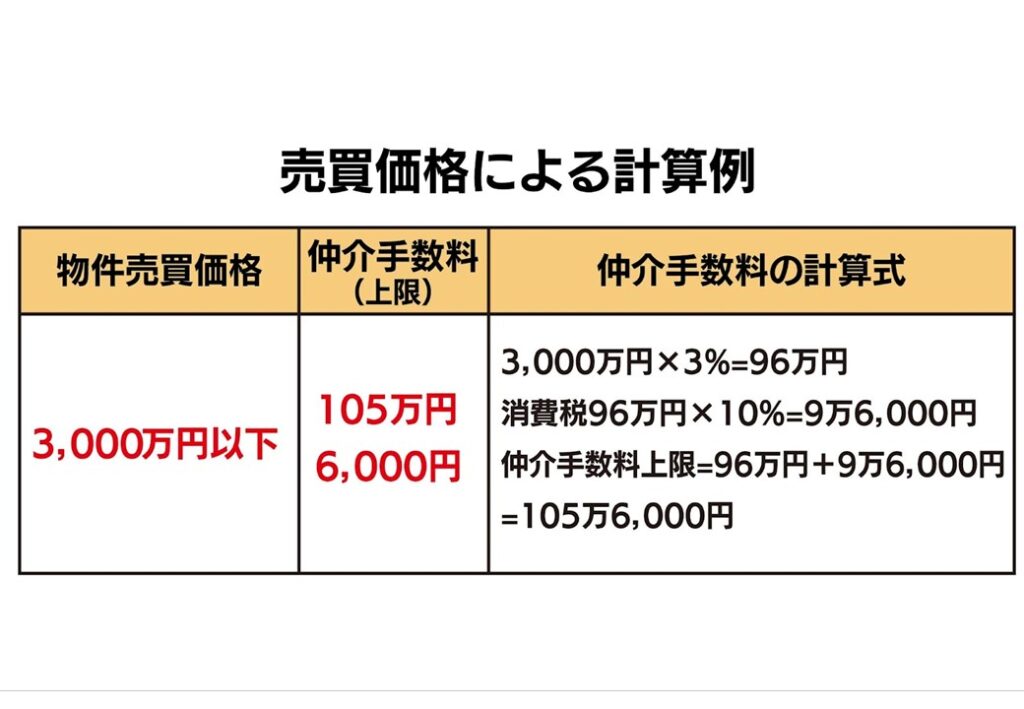

今回事例にあげたサトウさんの場合で計算してみましょう。3000万円が売買価格ですから、3000万円×3%+6万円で96万円、さらに消費税の9万6,000円を加えた105万6千円が上限になります。

契約金額ごとに仲介手数料の上限を示すと、表のとおりになります。

ここで注意しなければならないのは、この金額はあくまで上限だということです。そのため、不動産会社によっては上限の仲介手数料から値引きが可能な場合もあります。そのため、仲介を依頼する不動産会社には事前に確認しておくことが大切です。

なお、仲介手数料に関しては、こちらの動画で詳しく解説していますので、参考にしてください。

2 印紙税

印紙税とは、経済取引文書に課せられる税金のことで、不動産の売買契約書においても、契約金額が1万円以上の場合は、税金相当額の収入印紙を契約書に貼付しなければなりません。印紙税額は契約金額により印紙税法で定められていますが、契約金額ごとの印紙税額はこのとおりで、令和6年3月31日までは軽減措置が適用されており、今後も延長される見込みです。

3000万円が売買価格となるサトウさんの場合は、本来印紙税は2万円ですが、軽減措置によって1万円となります

3 測量費

売買する古家付土地の正確な面積や境界確認のため、測量が必要な場合もあります。測量された図面が法務局に登録されていれば、登記簿と実際の面積もほぼ一致しており、境界も確認されています。しかし、測量されていない場合は、登記簿に記載されている面積と実際の面積が大きく違うことも珍しいことではありません。

通常の不動産売買では、測量した上で売買されることが多いのですが、売主と買主の合意があれば、登記簿の面積で売買することも可能です。しかし、実際の面積と登記簿の面積に大きな差があったり、隣接者と境界の確認が行われていなかったりすると、後々トラブルになる可能性もあります。

そのため、測量が買主からの売買条件になるなど、あらためて測量が必要になる場合もありますので注意が必要です。測量の費用は内容によっても変わりますが、サトウさんのような一般住宅の場合は、40万円から80万円程度が目安になります。

測量は土地家屋調査士事務所に依頼しますが、土地の状況によっても費用は変わりますので、複数の事務所から見積もりを取ってみるのがおすすめです。また、不動産会社が提携している土地家屋調査士事務所があるかもしれませんので、相談してみてもいいでしょう。

4 登記費用

不動産売買を行うと所有権移転登記が必要ですが、新たな所有者となる買主側の負担となり、売主は負担しないのが一般的です。しかし、住宅ローンなどの関係で抵当権の登記が残っていれていれば、こちらは売主の負担で抹消する必要があります。抹消登記の費用は登録免許税が土地・建物それぞれ1000円ずつ、司法書士への依頼報酬が1万円から2万円程度必要です。

また、建物の増築部分や堀込車庫など売却する物件に未登記の部分があれば、買主から登記を求められることがあります。このように、売主側で登記が必要なものはないか、事前に仲介している不動産会社とも相談してみましょう。

5 譲渡所得税

最後に「譲渡所得税」について説明します。

※税金に関しては、不動産の売却に詳しい

税理士の宮川真一先生に監修をさせていただきました。

譲渡所得税とは、不動産を売却して、利益である「譲渡所得」が発生した場合にその譲渡所得に対して課税される税金です。

そのため、譲渡所得がマイナスであれば課税されません。また、譲渡所得税は売却する時ではなく、あとから所得税と住民税として課税されますので注意が必要です。

5-1 譲渡所得とは

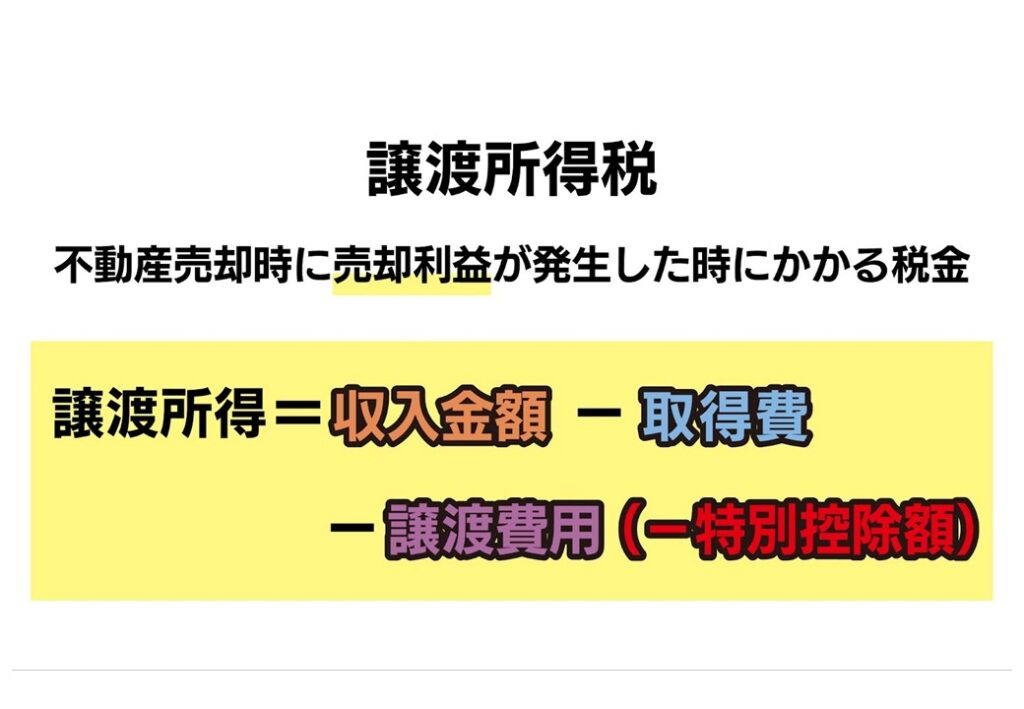

まず、課税の対象となる譲渡所得はこのように計算します。

譲渡所得イコール、収入金額引くことの取得費、引くことの譲渡費用、そしてカッコ書きの特別控除額があれば、これも差し引くことが可能です。

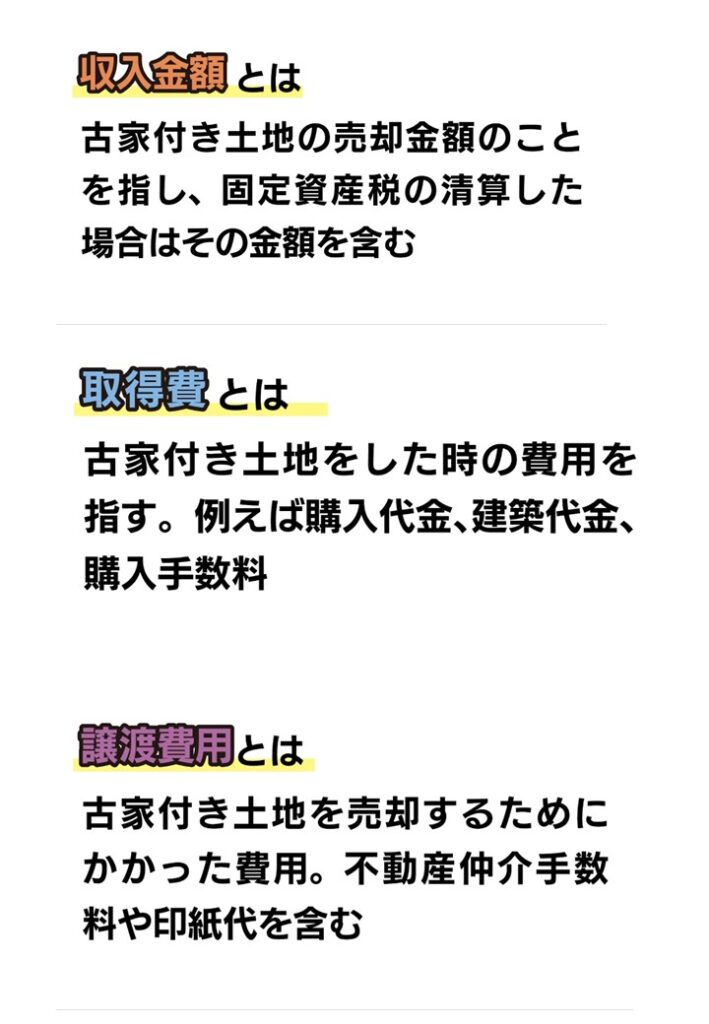

収入金額とは、古家付土地の売却金額のことを指します。取得費とは売却する古家付土地を取得した時の費用を指します。例えば購入代金、建築代金、購入手数料などです。譲渡費用とは古家付土地を売却するためにかかった費用のことで、仲介手数料や印紙税を含みます。

とくにこの中では、取得費がわからないと売却金額の5%になってしまい、課税額が大きくなりがちなので、事前にしっかり調べておくことが大切です。

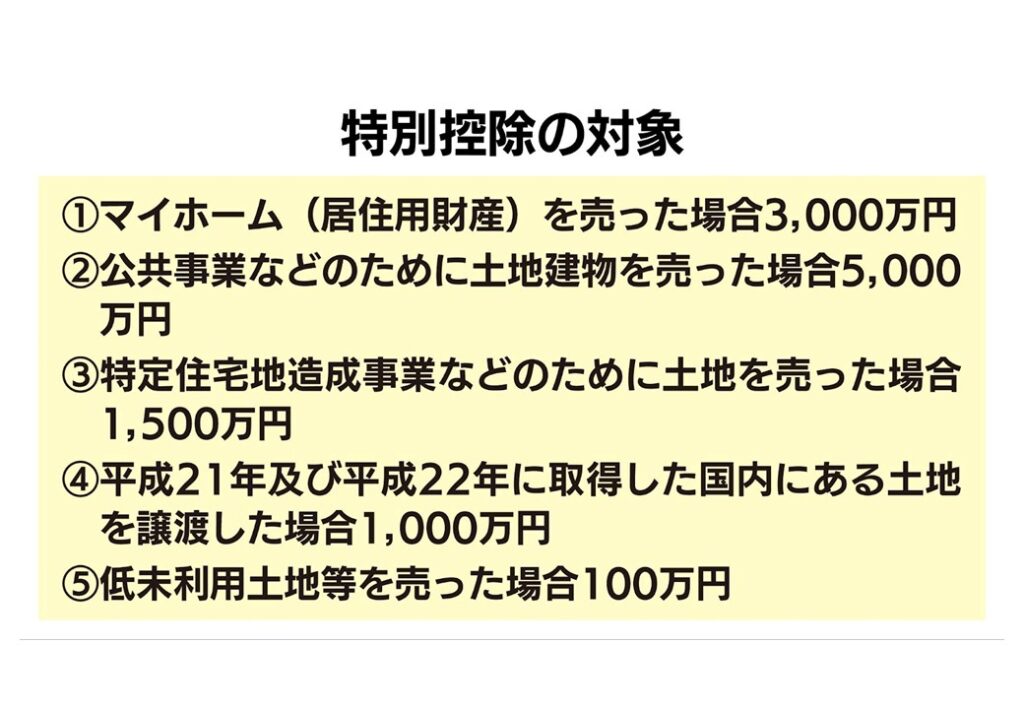

また、特別控除には

・マイホーム(居住用財産)を売った場合の3000万円控除

・公共事業などで土地・建物などを売った場合の5,000万円特別控除

・平成21年及び22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円控除

・被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例

・低未利用土地等を譲渡した場合の100万円の特別控除

などがあります。

さらにサトウさんのような相続した不動産であれば、「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」に加え、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(国税庁NO3267)も適用できる可能性があります。この特例についても、国税庁ホームページにチェックシートが用意されていますので、参照してみましょう。

なお、譲渡所得の計算は、確定申告の様式に「譲渡所得の内訳書」がありますので、事前に記入してみると譲渡所得がどれくらいになるのかがわかって安心です。もし、特別控除や取得費加算が適用できるのか判断できない場合は、事前に税務署に相談しておくと、損をする心配はありませんね。

5-2 譲渡所得税の税率

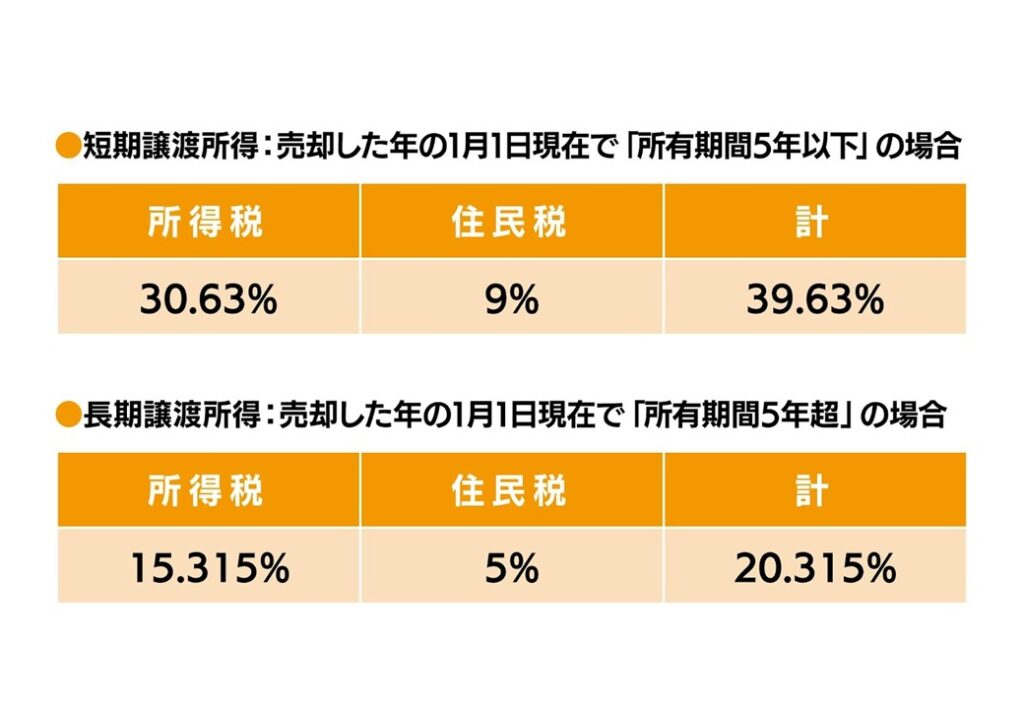

実際に支払う譲渡所得税は譲渡所得に税率を掛けた金額です。

税率は売却する不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年以下であれば、所得税・住民税合わせて39.63%、5年を超えれば20.315%となります。

ただ、相続で取得した場合の所有期間は、前の所有者である親の所有期間も引き継がれます。

そのため「親が所有していた期間」と「相続人が所有している期間」の合計期間で、長期譲渡か短期譲渡かの判断がなされますので注意が必要です。

この動画では、古家付住宅を売却するときにかかる費用や税金の内容に加え、損をしないための対策を説明しました。

古家付土地を売却するときは、ある程度の費用が必要となりますので、事前に確認しておきましょう。

相続・空き家対策、離婚、返済に困ったら… 不動産売却を成功に導く小冊子をプレゼント!

住み替えや相続対策、空き家対策、離婚した際の対応など、不動産売却を成功に導くノウハウをお悩み別にまとめた小冊子をダウンロードいただけます。

不動産売却で失敗しないための方法をイチから調べていくのはたいへんですよね。

そこで、不動産売却で気をつけるべき点をまとめた小冊子を作成しました。

ぜひ、不動産売却で成功するための手引きとしてご活用ください。

小冊子をダウンロードいただくと、不動産売却に関するノウハウをまとめた動画もご視聴いただけます。